Легендарная «четверка» серии СК самоходных комбайнов советского периода в 1962 г. сменила предшествующую модель СК3. Новинка отличалась боле мощным типом двигателя. Известный в СССР и за его пределами комбайн выпускался до 1974 года. Он удостаивался наград многочисленных выставок. Отмечен дипломом 1-й степени, золотой медалью и серебряным кубком международных торговых ярмарок Лейпцига, Брно и Будапешта. Всего за 12 лет выпустили более 855 тыс. экземпляров этой модели. Газетчики прозвали СК 4 самоходным «степным кораблем», а на Западе модель уважительно именовали «король комбайнов». За разработку комбайна коллектив специального конструкторского ГСКБ (г.Таганрог) во главе с известным конструктором Х.И. Изаксоном наградили Ленинской премией. Это была огромная победа донских машиностроителей. В тот период столь высокой награды удостаивались только выдающиеся разработки, имеющие для страны большое народнохозяйственное значение (фото комбайна СК 4).

Назначение

Комбайн представляет самоходную зерноуборочную машину, осуществляющую одновременно покос стеблей растений и операции сепарации зерна злаковых культур. С его помощью на полях можно косить, выбивать из колосьев зерна, очищать струей воздуха от половы и помещать зерновую массу в накопительный бункер. Он выполняет одновременно функции жатки, молотилки и веялки.

Зерноуборочный комбайн СК 4

Комбайн «Нива» СК-5М

На отечественном рынке известен как комбайн «Нива» Эффект. Представляет собой модернизацию выше рассмотренной модификации. Этот самоходный однобарабанный агрегат адаптирован под заготовку пшеницы и ячменя, но с вспомогательными насадками может применяться и для других растений – длинностебельных, мелкосеменных, эфиромасличных и зернобобовых. В отличие от своих старших соклассников отличается меньшим расходом топлива на гектар, что делает его более экономически выгодным для работы на больших площадях и продуктивных посевах. При этом масса машины аналогична тому, сколько весит ее базовая модель – СК-5.

Достоинства:

- дизель Д-260.1 с встроенным теплообменником и большим производственным ресурсом;

- ведущий мост – передние колеса, что сделало комбайн более маневренным и проходимым;

- широка фронтальная жатка с гидрокопирами и уравновешенной конструкцией;

- оснастка жатки быстросъемными стеблеподъемниками;

- 2-секционное барабанье для меньших потерь урожая;

- настройка жатки, оборотистости мотовила из кабины механизатора рычагами гидрораспределителя;

- трехступенчатая трансмиссия двухходового типа – агрегат может развивать скорость от 100 м/ч;

- увеличенный диаметр ведущих (передних) колес с протектором шин высокой проходимости;

- гидрообъемное рулевое управление с гидроусилительным блоком;

- возможность контроля гидравлических показателей манометром;

- дополненный конструктив барабана битером и декой.

Зерноуборочный комбайн «Нива» способен нарабатывать до 300 моточасов за сезон уборки и лучше всего адаптирован под культуры с валовой продукцией до 40 ц/га.

Технические характеристики:

- Сила – 155 л.с.;

- Жатка –4/5 м;

- Емкость для дизеля – 300 л;

- Измельчитель – 600 мм;

- Величина клавиши сепаратор – 3,6 м;

- Бункер – 3 м3;

- Масса – 8 т.

Эксплуатация комбайна «Нива» СК-5 не всегда оправдана из-за ограничений в:

- степени полегания посевов;

- холмистости поверхности;

- влажности почвы и зерна;

- засоренности земельного угодья камнями и другими посторонними предметами.

Им на смену приходит новая эра машин – комбайны «Нива» Нова. Например, S300 последняя модификация, которую выпустил Ростовский комбайновый в 2020 г. Ее презентация состоялась, однако комбайн пока отсутствует в продаже.

Как и другие самоходные агрегаты может эксплуатироваться для прямого и раздельного комбайнирования зерновых и прочих агрокультур. В отличие от «Нива» Эффект готов трудиться и в хозяйствах с уклоном поверхности до 8 0 (предыдущая модель ограничивалась 2 0). При этом ведущий силовой узел – двигатель ЯМЗ-53405 усовершенствован до отметки в 180 л.с. при расходе топлива на гектар до 193 мл.

Технические характеристики

«Четверка» представляет улучшенную модель комбайна СК 3. Удлинение соломотряса, установка шнековой спирали большего диаметра и шага увеличили на четверть по сравнению с предшественником производительность самоходного комбайна. Основные технические параметры сельхозмашины приведены в таблице:

| Вес с жаткой | т | 6,28 |

| Длина транспортная | м | 10,14 |

| Скорость на верхней передаче | км/ч | 17,7 |

| Радиус поворота | м | ≤ 9,5 |

| Пропускные возможности молотилки | кг/c | 3,8 |

Характеристики двигателя

На комбайне установлен тракторный силовой агрегат СМД-14, который мог заменяться на СМД-15К. Эти четырехтактные дизельные моторы с 4 цилиндрами в виде вставных гильз развивают мощность 56 кВт (75 л. с.) и отличаются исключительной надежностью. Агрегат вращает вал со скоростью 1700 об/мин. Подача топлива происходит непосредственным впрыском в камеру сгорания. В силовых агрегатах применен радиатор охлаждения с подачей охлаждающей жидкости от водяного насоса. Запуск дизеля производится при помощи дополнительного пускового мотора малой мощности.

Расход топлива

Самоходная машина расходует 0,218 кг/кВт*ч дизтоплива.

История комбайна и комбайностроения

Родиной современного зерноуборочного комбайна являются США. В 1828 году S. Lane заявил первый патент на сложную комбинированную уборочную машину, которая одновременно срезала хлеб, обмолачивала его и очищала зерно от шелухи. Однако, эта машина построена не была.

Первым осуществленным комбайном нужно считать изобретенный Е. Briggs и E. G. Carpenter в 1836 году. Этот комбайн был смонтирован подобно повозке на 4-колёсном ходу; вращение молотильного барабана и привод в действие режущего аппарата осуществлялись передачей от 2 задних колес.

В том же 1836 году, несколько позднее, два изобретателя Н. Moore и J. Hascall получили патент на машину, которая по основным принципам рабочих процессов приближалась к конструкции комбайна современного типа. В 1854 году этот комбайн работал в Калифорнии и убрал 600 акров (ок. 240 га). До 1867 года работы по конструированию и созданию комбайнов проводились преимущественно в восточных штатах США.

Построенный в 1875 году в Калифорнии комбайн конструкции D. С. Peterson, нашёл себе значительно большее применение, чем комбайны других изобретателей.

В 1890 году заводским изготовлением комбайнов занимались уже 6 фирм (в том числе Holt (англ.)русск.), которые выпускали комбайны для продажи.

Комбайны этого типа хотя и были очень близки в основном по принципиальной схеме к современным машинам, но резко отличались от последних своим оформлением. Все калифорнийские комбайны выполнялись, главным образом из дерева, имели большой захват режущего аппарата. Передвижение комбайна по полю осуществлялось, главным образом, лошадьми и мулами, которых требовалось до 40 голов, рабочие органы приводились в движение с помощью передач, от ходовых колес, а с 1889 — от специальной паровой машины. Все это приводило к чрезмерной громоздкости комбайнов и их вес иногда доходил до 15 т.

В конце 1880-х годов на Тихоокеанском побережье США работало около 600 комбайнов калифорнийского типа. В начале 1890-х годов с целью замены живой тяги механической в качестве двигательной силы начали применять паровые самоходы, от которых в дальнейшем перешли к тягачам-тракторам с двигателем внутреннего сгорания.

Первый комбайн фирмы Holt с 36-футовым (11 м) режущим аппаратом в комплекте со 120-сильным паровым самоходом с отдельным вспомогательным паровым двигателем на раме комбайна был выпущен в 1905 году. В 1907 году той же фирмой Holt на комбайн был установлен двигатель внутреннего сгорания.

Применение в последующие годы более надежных материалов, совершенных механизмов и легких бензиновых двигателей с большим числом оборотов значительно снизило вес комбайна, уменьшило их стоимость и сделало их более доступными для применения в сельском хозяйстве. Однако, эта совершенная машина, несмотря на её громадные преимущества, стала достоянием только крупных хозяйств США, массе же мелких фермеров приобретение и применение комбайнов было недоступно.

Только с 1926 года началось относительно широкое внедрение комбайнов в сельскохозяйственном производстве США. Развитие зернового хозяйства США и высокие цены на хлеб при дороговизне рабочих рук в сельском хозяйстве влияли как на развитие производства комбайнов, так и на их внедрение.

Тем не менее расцвет комбайностроения в США продолжался всего несколько лет. В это время в США лишь 14—15 % фермерских хозяйств использовали комбайны. Фермерами Канады в 1928 году было куплено 3657 комбайнов. В 1929 году — 3295, в 1930 — 1614, а в 1931 — всего 178. Мировой экономический кризис очень сильно сказался на экспорте пшеницы и на производстве комбайнов.

Производство комбайнов, доходившее в 1929 до 37 тыс. в год, упало в 1933 до 300 шт.; многие фирмы совершенно прекратили выпуск комбайнов. Попытки внедрения комбайнов в мелкие фермерские хозяйства — главным образом, за счет выпуска небольших комбайнов с шириной захвата до 5 футов (1,5 м) — вызвали лишь незначительный рост производства комбайнов.

По данным на 1930 в США насчитывалось 60 803 комбайнов, а к 1936 их число увеличилось до 70 тыс. В 1930 комбайнизацией было охвачено менее 1 % фермерских хозяйств США. Еще меньше комбайнов в других странах: так, к 1936 в Канаде их было всего 10 500, в Аргентине — 24 800. В европейских странах число комбайнов было незначительно.

| Годы | Производство | Продано в США | Экспортировано |

| 1914 | 30 | 30 | — |

| 1920 | 3627 | 2717 | 929 |

| 1923 | 4000 | н. д. | н. д. |

| 1924 | 5600 | н. д. | н. д. |

| 1925 | 5100 | н. д. | н. д. |

| 1926 | 11760 | 6277 | 4707 |

| 1927 | 18300 | 30 | н. д. |

| 1928 | ~27800 | 21000 | 6800 |

| 1929 | 36900 | н. д. | ~6800 |

| 1930 | 24400 | н. д. | н. д. |

| 1931 | 5801 | н. д. | н. д. |

| 1932 | 4000 | н. д. | н. д. |

| 1933 | 300 | н. д. | 405 |

| 1935 | 4000 | 6 000 | 500 (1934) |

Устройство и работа комбайна

Комбайн самоходный изначально предназначался для уборки зерноколосовых или крупяных культур. Поэтому конструкция оптимально соответствует выполняемым задачам. В нем применена фронтальная жатка с шарнирно-подвешенным корпусом. Мотовило оснащено пятью граблинами и позволяет производить уборку как прямостоящих, так и полеглых хлебов. Для этого применен ряд усовершенствований функционала.

Основными рабочими узлами и механизмами являются:

- Двигатель четырехцилиндровый с прямой подачей дизельного топлива, используется принудительная система охлаждения.

- Трансмиссия с механической КПП.

- В гидравлике давление создается шестеренчатым насосом, от него передается гидроцилиндрам. Они управляют частотой вращения подборщика и мотовила, изменяют положение жатки по высоте.

- Рулевое управление производится через вал червячного механизма и конические шестеренки. Для облегчения управления колесами оно подключено к дополнительному контуру гидроусилительной системы.

- Жатка имеет механизм резания, эксцентриковое мотовило, делитель и шнек. Регулировкой по высоте башмаков копирования рельефа возможно устанавливать высоту среза стеблей на 10–18 см соответственно.

С двух сторон жатка также управляется гидроцилиндрами (видео комбайна СК 4).

Устройство комбайна

Устройство

Двигатель

Четырехтактный двигатель с четырьмя рядными цилиндрами, сделанными в виде вставных гильз, работает на дизельном топливе. Подача горючего осуществляется напрямую. Охлаждение происходит с помощью жидкости, поступающей в радиатор из водяного насоса.

Двухтактный карбюраторный пусковой мотор с одним цилиндром и стартером служит для запуска. Он имеет с дизелем общее охлаждение. Отбор мощности у него, как и у основного двигателя, происходит и с той, и с другой стороны.

Трансмиссия

Передача мощности от мотора на приемный шкив осуществляется с помощью клиноременного вариатора. Его гидравлический цилиндр управляется рычагом. Двухдисковое сцепление у машины смонтировано на приемном шкиве. Оно является постоянно замкнутым. Перемещаясь вперед, можно выбрать одну скорость из трех возможных. Назад комбайн может передвигаться лишь с одной скоростью.

Коробка передач – двухходовая. Внутри у нее находятся промежуточный, передаточный и приводной валы. Их правые подшипники жестко зафиксированы, а левые свободно ходят.

У приводного и промежуточного вала имеются тормозные шкивы, позволяющие замедлять или останавливать вал КПП при выключении сцепления. Благодаря этому передачи переключаются тихо, а шестеренки меньше изнашиваются.

Гидравлика

В системе гидравлики работают основной и дополнительный контуры с общим баком. Первый из них призван регулировать скорость вращения мотовила и подборщика, а также менять положение мотовила (по отношению к механизму резания). Также с помощью основной системы поднимается и опускается жатка, варьируется скорость зерноуборочного комбайна СК-3. А дополнительной системой пользуются, когда нужно повернуть ведомые колеса.

В основном контуре перекачивает масло шестеренчатый насос НШ-32Э. Кран-распределитель подает это масло на один из гидроцилиндров (вариатора мотовила, поднимания и опускания жатки, поднимания и опускания мотовила). А кран управления подает его на гидроцилиндр вариатора ходовой части. Одновременно эти краны работать не могут (ввиду последовательного соединения).

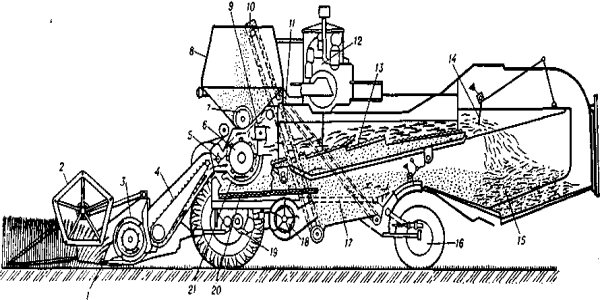

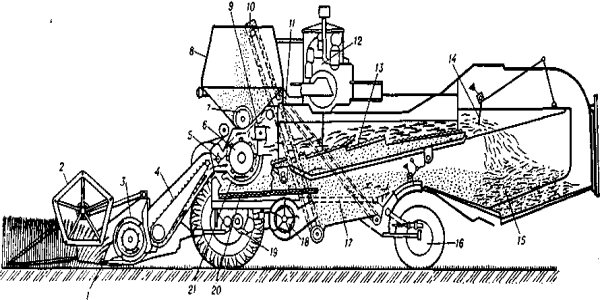

схема комбайна СК-4

1 — режущий аппарат; 2 — мотовило; 3 — шнековый транспортёр; 4 — наклонный транспортёр; 5 — приёмный битер; 6 — молотильный барабан; 7 — выгрузной шнек; 8 — бункер; 9 — отбойный битер; 10 — зерновой элеватор; 11 — колосовой элеватор; 12 — двигатель; 13 — соломотряс; 14 — соломонабиватель; 15 — копнитель; 16 — мост управляемых колёс; 17 — решётка; 18 — вентилятор очистки; 19 — мост ведущих колёс; 20 — грохот; 21 — подбарабанье.

Рулевое управление

На колонке руля находится коробка рулевого механизма, а на кронштейне ведущего моста – картер. Передача вращения происходит посредством вала и конических шестеренок, одна из которых отлита одновременно с рулевым валом. На этом же валу запрессован червяк передаточного механизма, сцепленный с двойным роликом. Величину зазора между червяком и роликом меняют с помощью регулировочного винта.

Для облегчения поворота ведомых колес используется дополнительный контур гидросистемы. Его обслуживает шестеренчатый насос НШ-10Д. С механизмом колес связан золотник, который может двигаться внутри своего корпуса. Корпус, в свою очередь, соединен с рулевой тягой. Когда масло поступает на золотник, то оно направляется либо на слив (в нейтральном положении), либо в одну из полостей гидроцилиндра. В последнем случае происходит поворот – влево или вправо.

Жатка

В комплект этого механизма обязательно входит наклонная камера, оснащенная транспортером цепочно-пластиночного типа. Это отдельное, самостоятельное устройство. Сама же жатка, кроме корпуса, включает: механизм для резания, мотовило с регулятором числа оборотов, башмаки для копирования рельефа, шнек и делители. Управляется жатка (и все ее рабочие органы) с помощью гидравлических цилиндров, размещенных с обеих ее сторон.

Башмаки для копирования, которые соединяются с кронштейнами шарнирами, способны немного поворачиваться вокруг своих осей. Их уровень можно менять, регулируя высоту среза (соответственно 10, 13 и 18 сантиметров). Если копирование не нужно (при рыхлом или влажном грунте), то используют проставки, сводящие к минимуму расстояние между транспортером и шнеком.

Мотовило эксцентрикового типа размещено на двух приваренных к трубе опорах. Оно оснащено предохранительной муфтой, срабатывающей при перегрузках. Граблины могут устанавливаться в четырех положениях. Вариатор частоты вращения состоит из двух шкивов, связанных клиновыми ремнями.

Режущий механизм, закрепленный на переднем брусе жатки, включает в себя чугунные секции с двумя пальцами, а также прижимные лапки, выполненные из стали. У каждого пальца внутри находится заостренный стальной вкладыш. Насечка режущих сегментов серповидная, а сам нож состоит из головки, спинки и этих сегментов.

Для сведения: в зависимости от захвата жатки, которой оснащен комбайн СК-4, меняется его полная маркировка. Так, модель СК-45 имеет захват 5 метров, модель СК-44 – 4,1 метра. Соответственно, самый маленький захват (3,2 метра) имеет модель СК-43.

Преимущества и недостатки

СК-4 обладает рядом преимуществ, к ним относятся:

- Сравнительно небольшие габариты и вес самоходной машины, которые позволяют применять комбайн на ограниченных по размеру полях (со сложным рельефом).

- Высокая производительность и минимальные потери зерновой массы при уборке зерновых культур.

- Более качественная, чем у предшествующих аналогов, предварительная очистка зерна с возвратом недомолоченной массы в соломотряс.

- Относительный комфорт в кабине водителя обеспечивают отопление, дополнительная изоляция от громкого звука и вибрации.

- Лёгкость маневрирования обеспечивается применением гидропривода руля и КПП.

- Возможность установки дополнительного оборудования по подбору и измельчению соломы, остающейся после уборки на поле.

К недостаткам этой техники следует отнести быструю изнашиваемость приводных клиновидных ремней. Система подсоединения жатки требует значительных трудозатрат при установке и сервисном обслуживании.

Основные узлы

Комбайн Nova состоит из таких основных узлов:

- кабина;

- бункер для сбора урожая;

- накопитель соломы и мотовило;

- двигатель.

На комбайн устанавливается рядный дизельный турбированный двигатель ЯМЗ-53405, выпущенный Ярославским . Электронная контроль-система следит за расходом топлива.

Коробка переключения передач — гидростатическая 3-скоростная.

В базовый комплект поставки входит универсальная жатка Power Stream, имеющая такие особенности:

- длинный стол;

- гидропривод мотовила с синхронизацией скорости;

- реверс жатвенных механизмов, управление которых осуществляется из кабины водителя.

В процессе обмолота и срезания жатка выдает минимальные потери стеблей и зерна и равномерно подает ворох при любых условиях эксплуатации комбайна.

Быстрое перемещение вороха к молотильному механизму с установленным спереди камнеуловителем осуществляется с помощью наклонной камеры с цепочно-планчатым транспортером, оснащенной системой копирования рельефа почвы.

Аналоги

Ближайшими аналогами, кроме 3-ей модели серии, среди зерноуборочных машин считались СК-5 «Нива» з-да «Ростсельмаш» и СК-6-II «Колос» Таганрогского комбайнового завода. Они стали производиться с 1970 г. Большей производительностью отличался самоходный СКД-5 «Сибиряк». Его производство было налажено годом раньше в г. Красноярске.

После модернизации в 1969 году комбайн был переименован, самоходная машина в дальнейшем называлась СК-4А. Популярностью пользовались гусеничные модели СКГ-4 в период «рисовой компании» 60–70-х годов минувшего столетия. На тот период комбайн и его модификации пользовались признанием аграриев. Самоходные машины поставлялись зарубежным сельхозпроизводителям, пользовались спросом в союзных республиках и странах социалистического лагеря.

Самоходный комбайн СК 4 стал продолжателем легендарной серии отечественных самоходных комбайнов в 1962 г., флагман советского сельхозмашиностроения выпускался вплоть до 1974 г.

Комбайн СК-4

Агрегат разработан на комбайновом заводе города Таганрога, в КБ под руководством Изаксона, известного конструктора тех времен. Там же несколькими годами ранее была создана и предыдущая модель – СК-3. Сделать ее более совершенной, устранив некоторые недочеты, был призван новый комбайн. Он выпускался в течение 12 лет – с 1962 по 1974 год.

За это время его создатели были удостоены Ленинской премии, а сама машина не раз получала награды и золотые медали международных выставок (в Брно, Будапеште, Лейпциге). Производили агрегат одновременно два предприятия: кроме Таганрогского комбайнового завода, еще и «Ростсельмаш». А с 1964 года сборка осуществлялась и на Красноярском комбайновом заводе.

Как и модель СК-3, данная самоходная машина Нива была оснащена: широкой молотилкой (почти 1,2 метра), возможностью регулировки хода рабочих органов во время движения, гидравлическим усилителем для поворота.

Однако благодаря удлинению клавиш соломотряса и применению более крупных шнеков с увеличенным шагом спирали ее производительность повысилась на четверть.

Подверглись реконструкции и другие узлы. В частности, изменены детали копнителя, увеличены скребки элеватора.

Фото комбайна СК-4

Самолёты Страны Советов

| Главная • О сайте • 1917—1925 • 1926—1932 • 1933—1938 • 1939—1945 • 1946—1950 • 1951—1970 • Авиаконструкторы • Поиск • Контакты |

| Ан-14 «ПЧЕЛКА»… | 31983 |

| Як-12… | 31250 |

| Ан-2… | 30197 |

| Ан-24… | 27799 |

| Як-40… | 26249 |

| Ту-154… | 25430 |

| Як-18… | 23997 |

| СХ-1 (ЛИГ-10)… | 23373 |

| Пе-2… | 22112 |

| У-2 (По-2)… | 21983 |

| Ту-16… | 21903 |

| Ту-114… | 21419 |

| Ил-4 (ДБ-ЗФ)… | 21198 |

| Ту-134… | 20407 |

| ТШ-3 (ЦКБ-4)… | 20187 |

| «НЬЮПОР-17»… | 19152 |

| ИЛ-2 (ЦКБ-57)… | 18885 |

| Ил-18… | 18564 |

| Як-25… | 17667 |

| Ил-62… | 17588 |

| Исправление ошибок |

| Статистика |

| Служебный вход |

| • М-5 |

| • М-9 |

| • «Вуазен» |

| • «Фарман-30» |

| • «Ньюпор-17» |

| • ВХ-4 |

| • П-IV — П-VI-Бис |

| • «Комта» |

| • У-1 |

| • «Конек-Горбунок» |

| • АК-1 |

| • И-1 (Ил-400 бис) |

| • ВОП-1 |

| • АНТ-1 |

| • Р-1 |

| • АНТ-2 |

| • И-2 |

| • К-1 |

| • Р-3 (АНТ-3) |

| • ТБ-1 (АНТ-4) |

| • ПМ-1 |

| • РАФ-1 |

| КРЫЛЬЯ КРЕПНУТ (1926 — 1932) |

| • 2И-Н1 (ДИ-1) |

| • «Три друга» |

| • БИЧ-3 |

| • И-4 (АНТ-5) |

| • И-3 |

| • «Буревестник» С-4 |

| • П-2 |

| • АИР-1 (ВВА-3) |

| • У-2 (ПО-2) |

| • Р-5 (П-5) |

| • «Пионерская правда» (АИР-3) |

| • К-5 |

| • АНТ-9 (ПС-9) |

| • Р-6 (АНТ-7) |

| • И-5 |

| • СК-4 |

| • РГ-1 |

| • Ш-2 |

| • ТБ-3 (АНТ-6, Г-2) |

| • ТШ-1 |

| • МДР-2 (АНТ-8) |

| • «Омега» |

| • АНТ-14 «Правда» |

| • ИZ (И-ЗЕТ) |

| • «Сталь-2» |

| • АИР-6 |

| • МБР-2 (МП-1) |

| • Г-8 |

| • АИР-7 |

| • ХАИ-1 |

| • БИЧ-7А |

| • Ми-3 (АНТ-21) |

| БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, ДАЛЬШЕ (1933 — 1938) |

| • И-14 (АНТ-31 бис) |

| • «Сталь-3» |

| • «Сталь-6» |

| • И-15 (ЦКБ-3) |

| • АНТ-25 (РД) |

| • И-16 (ЦКБ-12) |

| • НИАИ-1 (ЛК «Фанера-2») |

| • ТШ-3 (ЦКБ-4) |

| • «Максим Горький» (АНТ-20) |

| • СПЛ («Гидро-1») |

| • МК-1 (АНТ-22) |

| • ЭМАИ-1 «Серго Орджоникидзе» |

| • СБ — СБ-2 (АНТ-40, ПС-40) |

| • «Сталь-11» |

| • ДИ-6 |

| • АСК |

| • P-Z (Р-зет) |

| • CP (ЦКБ-27) |

| • ДАР |

| • Г-20 |

| • НВ-2 |

| • АНИТО-1 |

| • БОК-5 |

| • ЛК-4 (НИАИ-4) |

| • ПС-89 (ЗИГ-1) |

| • «Родина» (АНТ-37 бис) |

| • «Сталь-7» |

| • УТ-2 — УТ-1 |

| • ДБ-Зб (ЦКБ-30) |

| • САМ-5-2 бис |

| • ДБ-А |

| • ЛК («Ленинградский комсомолец») |

| • Р-10 (ХАИ-5, ПС-5) |

| • АРК-3 |

| • ПС-35 (АНТ-35) |

| • И-15 бис (И-152) |

| • ИП-1 (ДГ-52) |

| • К-12 (ВС-2) |

| • КСМ-1 |

| • БОК-1 |

| • Пе-8 (ТБ-7, АНТ-42) |

| • У-5 |

| • РК-1 (ЛИГ-7) |

| • «Стрела» |

| • Су-2 (ББ-1) |

| • КОР-1 (Бе-2) |

| • И-207 |

| • Че-2 (МДР-6) |

| • СХ-1 (ЛИГ-10) |

| • МТБ-2 (АНТ-44) |

| • Ш-Тандем (Тандем-МАИ) |

| • И-153 «Чайка» |

| САМОЛЕТЫ ОГНЕВЫХ ЛЕТ (1939 — 1945) |

| • И-28 |

| • Як-4 (ББ-22) |

| • Ил-4 (ДБ-ЗФ) |

| • ДБ-ЛК |

| • МА-1 |

| • Ар-2 |

| • Ер-2 (ДБ-240) |

| • Пе-2 |

| • ЛаГГ-З |

| • Як-1 (И-26) |

| • МиГ-3 |

| • Як-7 |

| • Ил-2 (ЦКБ-57) |

| • И-185 |

| • Ш-7 |

| • БИЧ-21 (СГ-1) |

| • Су-1 |

| • ИС-1 |

| • Су-6 |

| • ДВБ-102 |

| • БИ (БИ-1) |

| • Як-6 (НББ) |

| • Ту-2 |

| • Ла-5 |

| • Як-9 |

| • Ще-2 |

| • Як-3 |

| • Ла-7 |

| • Ил-10 |

| • Су-5 (И-107) |

| • И-250 (Н) |

| • МиГ-8 («Утка») |

| НА ПОРОГЕ ЗВУКОВОГО БАРЬЕРА (1946—1950) |

| • Ил-12 |

| • МиГ-9 |

| • Як-15 |

| • Ла-9 |

| • Як-11 |

| • Як-12 |

| • Су-9 |

| • Ла-150 |

| • Як-18 |

| • Ту-70 |

| • Ту-4 |

| • Ан-2 |

| • Як-17 |

| • Як-23 |

| • МиГ-15 |

| • Су-12 |

| • Ла-15 |

| • Ил-28 |

| • МиГ-17 |

| • Ла-176 |

| • Су-15 |

| • Ту-85 |

| • Ту-14 |

| • Бе-6 |

| • Р-1 |

| • Ил-14 |

| ЭПОХА БОЛЬШИХ СКОРОСТЕЙ (1951 — 1970) |

| • Як-25 |

| • Ту-16 |

| • МиГ-19 |

| • Ту-104 |

| • Ан-8 |

| • Ил-18 |

| • Ан-12 |

| • Ан-10 |

| • Ту-114 |

| • Ан-14 «Пчелка» |

| • МиГ-21 |

| • Ан-24 |

| • Як-32 |

| • Ту-124 |

| • Ту-134 |

| • Ан-22 («Антей») |

| • Ил-62 |

| • Бе-30 |

| • Як-18Т |

| • Як-40 |

| • Ту-154 |

| • Ту-144 |

| Copyright © 2010-2020 При копировании материалов ссылка на сайт обязательна. |